労災は現場だけじゃない!事務所内での労働災害とその対策

労働災害は、突然の事故や不注意、設備の不備などで発生します。これを防ぐための具体的な対策は、企業の信頼性向上や従業員の安全確保に直結します。このページでは、労働災害対策の基本から具体的な方法、実際の事例に至るまでを徹底解説します。 この記事を読むことで、労働災害が発生する原因やその具体的な防止策を理解し、実践することができるようになります。対策を適切に実施することで、安全な労働環境を構築し、事故を未然に防ぎましょう。

忙しい人向け!本記事の要約をスライドでチェック

\東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の東京オフィスチェックにお任せください。/

労働災害の基本

労働災害の基本事項を学ぶことは、安全な職場環境を築くための第一歩です。

労働災害とは?

労働災害とは、労働中に発生する災害のことを指し、例えば職場での事故や病気などが含まれます。これには通常、作業中または通勤中の怪我や病気も含まれます。日本の労働基準法に基づき、労働災害は労働者の健康と安全を守るために厳しく管理されています。

労働災害は様々な形で発生します。例えば工場での機械操作中の事故や、建設現場での転落事故、または長時間の過労による病気などが典型的な例です。これらの災害は、直接的な身体的損傷だけでなく、長期的な健康問題や精神的なストレスを引き起こすことがあります。

労働災害が発生すると、企業には多大なコストがかかります。医療費や補償費用、作業の中断による生産性の低下、さらには法的リスクもあります。そのため、企業は労働災害の防止に努め、労働者の安全を確保するための対策を講じることが求められています。

労働災害が発生する主な原因

労働災害が発生する主な原因は、大きく分けて3つあります。まず一つ目は「人間のミス」です。操作ミスや判断ミスが災害を引き起こすことが多く、特に疲労やストレスが原因となる場合が多いです。これには、不適切な教育や訓練の不足も含まれます。

次に、「設備や機械の故障や不具合」が原因となる場合もあります。古い機器や定期的なメンテナンスが行われていない設備は、思わぬ事故を引き起こすリスクが高まります。適切なメンテナンスと定期的な点検が必要です。

最後に「作業環境や労働条件の不適切さ」も重大な原因です。例えば、過密な作業スケジュールや不十分な休憩時間、過重労働などが災害の原因となることがあります。特に安全対策が不十分な場合、重大な災害が発生しやすくなります。これらの要因を総合的に見直し、改善することで、労働災害の発生を防ぐことができます。

労働災害の具体的な対策

労働災害対策として、リスクアセスメントの実施やヒヤリ・ハット活動、危険予知活動(KY活動)が有効です。

リスクアセスメントの実施

リスクアセスメントは、作業環境や作業手順を評価し、潜在的な危険を事前に特定・対策を講じる手法です。この手法により、企業は労働災害の発生率を大幅に低減できます。

具体的には、まず作業場全体を細かく観察し、各作業に潜む危険を洗い出します。次に、その危険がどれほどのリスクを伴うか評価し、リスクの大小に応じた対策を計画・実行します。これには、保護具の支給、作業手順の見直し、安全教育の強化などが含まれます。

例えば、工場の製造ラインでのリスクアセスメントでは、機械の可動部分に対するガード設置や、作業員が使用する機械の操作手順を再検討し、安全性を高める措置を取ることが考えられます。これにより、作業員の安全が確保され、事故発生のリスクが著しく減少します。

また、リスクアセスメントは定期的に見直しと更新を行い、最新の状況に適応させることが重要です。定期的な見直しを通じて、新たなリスクに対する早期対応が可能となり、労働災害の予防に寄与します。

ヒヤリ・ハット活動

ヒヤリ・ハット活動は、労働災害防止のための重要な取り組みの一つです。この活動は、事故には至らなかったものの、危険を感じた場面(ヒヤリ・ハット)を報告し、共有することで、同じような危険を防ぐことを目的としています。

具体的には、作業中に発生した「もう少しで事故になりそうだった」状況を作業員が報告し、その情報を基に対策を講じます。報告された内容は分析され、同様の事例が他の現場でも起こらないように予防策が立案されます。この活動により、危険な作業環境や手順の改善が促進され、全体的な安全意識の向上が図られます。

例えば、ある建設現場で作業員が足元の不注意から滑りかけた事例が報告された場合、その場所に滑り止めを設置したり、注意喚起の標識を追加したりといった対策が取られます。これにより、今後同じようなヒヤリ・ハットが発生する可能性が低減されます。

ヒヤリ・ハット活動の成功には、全従業員が積極的に参加し、報告を怠らず、共有された情報をもとに組織全体で対策を実施することが欠かせません。定期的な会議や安全教育を通じて、活動が滞りなく行われるようにすることが重要です。

危険予知活動(KY活動)

危険予知活動(KY活動)は、労働現場で働く作業員が日常的に危険を察知し、安全対策を講じるための取り組みです。この活動は、作業開始前に危険を予知し、その危険について作業員全員で話し合うことで、事故を未然に防ぐことを目的としています。

KY活動の具体的な手順は、まず作業を開始する前に全員が集まり、その日の作業内容や環境について話し合います。次に、考えられるリスクを洗い出し、その対策を検討・決定します。

例えば、高所作業を行う現場では、作業員が「高所からの転落のリスク」を予知し、その対策として安全帯の着用を徹底する、足場の点検を行う、風速が一定以上のときは作業を中止するなどの具体的な対策を話し合います。こうした取り組みにより、作業員全員が危険について認識を共有し、安全意識が高まります。

KY活動は単なる形式的な手順ではなく、実効性を持たせるために、作業員が積極的に意見を出し合うことが大切です。また、KY活動を定期的に振り返り、その効果を評価しながら改善点を見つけ出すことで、より安全な作業環境を維持・向上させることができます。

安全衛生管理の整備

安全衛生管理の整備は、労働災害防止の基盤となる重要な項目です。これには、組織全体で安全衛生に関する方針を策定・実施し、定期的な見直しと改善を行うことが含まれます。

まず第一に、安全衛生方針を明確にし、全従業員に周知することが求められます。これには、企業の理念や具体的な目標、安全管理の具体的な手法などを含めます。例えば、「安全第一」のスローガンを掲げ、事故ゼロを目指す具体的なアクションプランを設定します。

次に、安全衛生管理責任者を選任し、その役割を明確に定めます。この責任者は、安全教育の実施やリスクアセスメントの管理、ヒヤリ・ハット報告の確認などを行う責任があります。また、定期的に安全衛生委員会を開き、従業員からのフィードバックをもとに安全対策を評価・改善します。

安全衛生管理の整備には、設備のメンテナンスや定期点検、適切な保護具の支給と使用の徹底も含まれます。例えば、機械の定期点検を行い、安全に使用できる状態を維持することや、作業員にヘルメットや安全靴などの保護具を提供し、その使用を義務付けます。

総じて、安全衛生管理の整備は、組織全体で安全文化を醸成し、事故の発生を未然に防ぐための重要な基盤です。継続的な取り組みを通じて、労働者の健康と安全を守り、健全な職場環境を実現することが求められます。

動画マニュアルの活用

動画マニュアルの活用は、労働災害対策において非常に効果的な手段です。動画を用いることで、視覚的に理解しやすく、より多くの情報を短時間で伝えることが可能になります。

具体的には、作業手順や安全対策を動画で説明し、それを従業員に視聴させます。例えば、機械操作の際の注意点や正しい使用方法、安全装備の着用方法などを映像で示し、言葉だけでは伝わりにくい部分を視覚的に補います。

この方法は、新入社員や経験の浅い労働者にとって特に有用です。初めての作業で不安を感じることが少なくなり、効率的にスキルを習得できます。さらに、定期的に見直しが必要な安全対策や、新しく導入された機械・装置の使い方をタイムリーに教育することも容易です。

また、動画マニュアルは遠隔地にいる従業員にも同じ内容の教育を行うことができるため、全国的な規模での安全教育が実現可能です。例えば、現場ごとにバラバラだった安全手順が統一され、全社的な安全水準の向上に寄与します。

動画マニュアルの効果を最大限に引き出すためには、内容を定期的に更新し、労働現場の最新の状況や技術に合わせた情報を提供することが重要です。こうした取り組みにより、労働災害の発生を未然に防ぎ、職場の安全と生産性向上を実現できます。

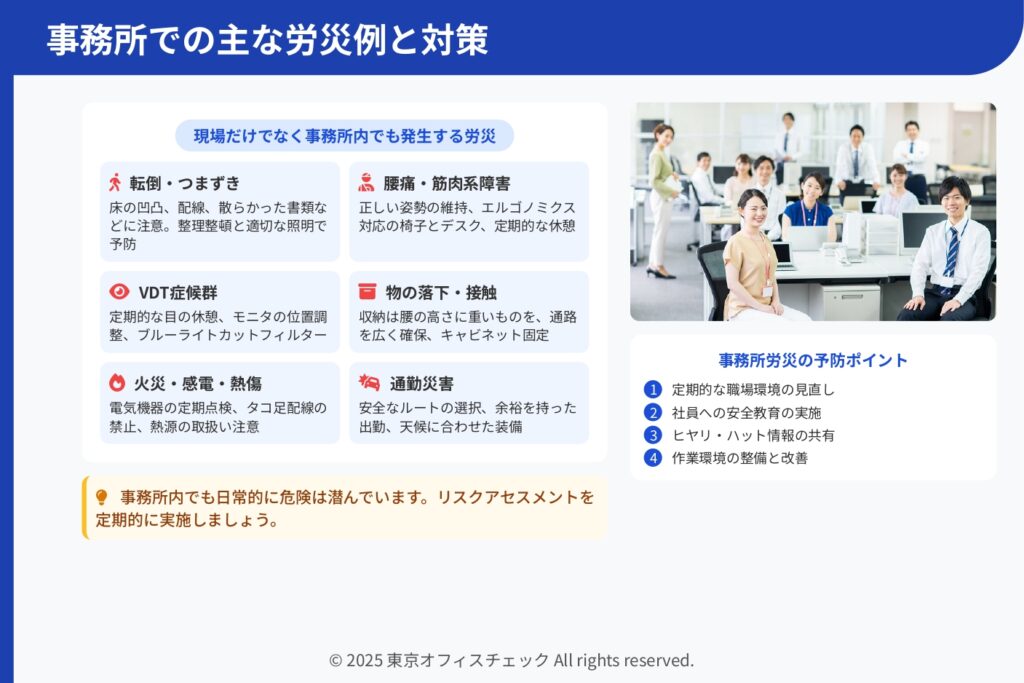

事務所における労災の例と対策

事務所での労災も発生する可能性があるため、対策が必要です。

転倒・つまずき

事務所内で発生しうる労災の一つ目が、転倒やつまずきです。書類やケーブルが散乱していることによって、足元が不安定になりやすいため、一瞬の不注意で転倒事故が発生することがあります。また、滑りやすい床や階段も、怪我を引き起こす要因となります。対策として、物の整理整頓はもちろん、ケーブルカバーの設置や滑り止めマットの使用などが効果的です。さらには、定期的な清掃や、交通経路の見直しも重要です。転倒やつまずきは日常的な対策で防げることが多いので、意識的な取り組みが大切です。

腰痛・筋肉系障害(過重労働・姿勢不良)

事務所での仕事はデスクワークが中心で、長時間同じ姿勢を続けることが多くあります。その結果、腰痛や筋肉系の障害が発生しやすくなります。悪い姿勢や不適切な椅子の使い方が原因となることが多いため、対策としては、エルゴノミクスに基づいた椅子やデスクの調整が推奨されます。また、1時間ごとに立ち上がって軽いストレッチをすることや、姿勢を意識的に変えることも有効です。過重労働を防ぐために、適度な休憩時間を確保することも非常に重要です。これにより、筋肉の緊張をほぐし、腰への負担を軽減できます。

目の疲れ・視力低下・VDT症候群

コンピュータに向かって長時間作業をすることは、目の健康に大きな負担をかけます。いわゆるVDT症候群(Visual Display Terminal Syndrome)は、目の疲れや視力低下、肩こりなどを引き起こします。対策としては、適切な照明の確保や、モニタの位置調整が重要です。また、定期的に画面から目を離し、遠くを見つめることで目を休ませることが推奨されます。さらに、ブルーライトカットフィルターの使用や、人工涙液を用いた目の保湿も効果的です。これらの対策を実践し、目の疲れを軽減することで、VDT症候群のリスクを低減できます。

物の落下・接触

事務所内では、棚やファイルキャビネットから物が落下し、怪我をするリスクがあります。特に、高い場所に物を収納する際には、気をつける必要があります。また、狭い通路や出入り口付近でのぶつかり事故も発生しやすいです。対策としては、収納場所の見直しが重要です。重たい物や頻繁に使用する物は腰の高さ以下に置くことで、落下や不意の接触を防ぐことができます。加えて、通路を広く確保し、出入り口付近に物を置かないようにすることも大切です。これにより、物の落下・接触による労災のリスクを減少させることができます。

火災・感電・熱傷

事務所での火災、感電、熱傷は大きな労災リスクを伴います。これらの事故は、電気機器の過度使用や不適切な取り扱いから発生することが多いです。火災の対策としては、定期的な電気機器の点検や、使用後の電源オフを習慣化することが重要です。また、感電を防ぐためには、充電部を露出させないこと、電源タップの過負荷を避けて適切な配線を行うことが推奨されます。さらに、熱傷のリスクを減らすために、コーヒーメーカーや電子レンジなどの使用時に注意を払い、熱源機器の取り扱い方法を徹底することが必要です。これらの対策を行うことで、火災、感電、熱傷のリスクを効果的に軽減できます。

通勤災害

通勤災害は、通勤途中で発生する事故です。交通事故や転倒事故が主な例として挙げられます。通勤災害は悪天候や道路状況の悪化が影響する場合もあります。対策としては、まず通勤ルートの安全確保が必要です。交通量が少ない道や、歩道の整備が行き届いた経路を選ぶことが推奨されます。また、歩行者用の反射材や明るい服装を着用し、視認性を高めることが推奨されます。さらに、企業側でフレックスタイム制度を導入し、通勤時間帯を柔軟にすることで、混雑時間帯を避けることも有効な対策です。これにより、通勤災害のリスクを減らすことができます。

従業員のメンタルヘルス対策

従業員のメンタルヘルス対策は、職場環境の一環として重要です。精神的な健康を保つことで、労働災害のリスクも低減できます。

メンタルヘルスケアの重要性

メンタルヘルスケアの重要性は近年、ますます認識されています。精神的な問題が未然に防げるよう、職場では様々な対策を講じる必要があります。まず、定期的なカウンセリングの導入が有効です。専門のカウンセラーによる相談機会を設けることで、従業員は気持ちをリフレッシュしやすくなります。また、メンタルヘルスに関する教育やトレーニングを実施して、意識の向上を図る方法も有効です。

次に、ストレスチェック制度の導入が推奨されます。定期的にストレス状態を評価し、問題が発見された場合には迅速に対応することで、深刻な精神的な問題を未然に防ぐことができます。

さらに、職場環境の見直しも重要です。例えば、働きやすいオフィスレイアウトや、コミュニケーションを促進するスペースを設けることで、職場環境を改善することができます。このような取り組みにより、従業員の精神的な負担を軽減できるのです。

最後に、メンタルヘルスケアは企業全体の信頼性向上にも寄与します。従業員の精神的な健康が保たれることで、生産性が向上し、企業のイメージも良くなります。このように、メンタルヘルスケアの重要性を理解し、具体的な対策を講じることが大切です。

まとめ:労働災害対策で職場の安全を守る

労働災害対策は、労働者の健康と安全を守るために欠かせない重要な取り組みです。リスクアセスメントの実施、ヒヤリ・ハット活動の推進、危険予知活動(KY活動)や安全衛生管理の整備など、多岐にわたる手法を通じて、労働災害を未然に防ぐことができます。

また、動画マニュアルの活用や従業員のメンタルヘルス対策も効果的です。これらの対策を実施することで、労働環境の改善だけでなく、法令遵守による企業の信頼性向上にも繋がります。特に事務所においては、転倒やつまずき、過重労働による腰痛、VDT症候群など、さまざまなリスクを考慮に入れた対策が必要です。

従業員の安全と健康を確保することで、労働者のモチベーションと職場全体の生産性が向上します。そして、労働災害対策を効果的に行うことができれば、安全な職場環境が整い、企業の持続的な発展にも繋がるでしょう。

無料相談で理想のオフィスを見つけましょう

事務所内の労災リスクを正しく把握し、万全な対策を講じることは、社員の安全と企業の信頼を守るうえで欠かせません。

オフィス環境の見直しや移転を検討中の方は、物件選びの段階から労災リスクも視野に入れることが重要です。

東京で賃貸オフィスをお探しなら、仲介手数料0円の【東京オフィスチェック】にぜひご相談ください。

物件のご紹介だけでなく、移転に伴うレイアウトや安全対策のご提案まで、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。

移転をお考えの方も、まだ迷っている方も、お気軽にご相談ください。メールでのお問い合わせはこちらから